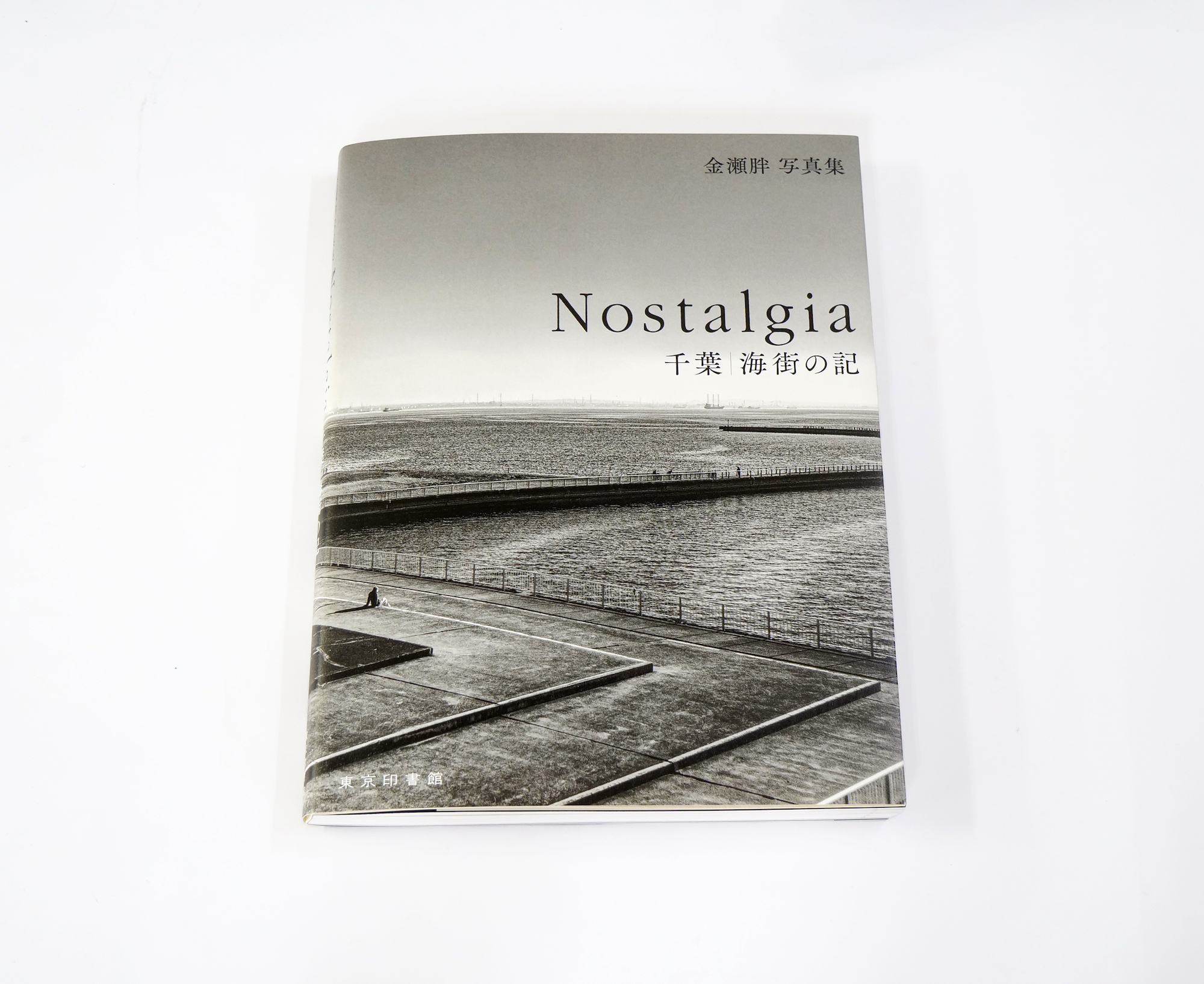

金瀬胖 写真集 Nostalgia 千葉|海街の記

著・編集/構成:金瀬胖

ブックデザイン:冨樫茂美

発行:東京印書館

発行日:2023/7/10

判型:B5縦変型判(250×190mm)

頁数:152p

製版・印刷:特墨+特グレー+ニス

用紙:OKミューズガリバーマットCOCホワイト(カバー)、ジェラードGAホワイト(表紙)b7ナチュラル(本文)

過去は絶対にわたしたちの手の届かぬところにあって、

その方向はわたしたちは一歩も足を進めることができず、

ただその方向へと自分を向けて、

そこから発してくる光が自分にまでとどくようにしているより仕方がない。

そこでは、実在感も純粋である。

それこそが、純粋なよろこびである。シモーヌ・ヴェイユ『重力と恩寵』

—冒頭より引用

写真家・金瀬胖氏は1944年(昭和19年)千葉県千葉市生まれ。慶應義塾大学を卒業後、団体職員を経てフリーの写真家として現在に至るまで活動を続けています。本作は2015年に刊行された「路上の伝記」に続き、8年振りとなる氏の写真集となり、1980年代から90年代後半、そして東日本大震災の前後から2020年以降のコロナ禍以降に至るまで、生まれ育った千葉の海辺の街並みを捉えた作品が収められています。

写真集冒頭の写真は、氏が1976年に写真を始めた頃に撮影した谷津干潟の「最後の海の家」。当時の谷津干潟はアサリ獲りやハゼ釣り、ときに泳ぐなど、大人にも子供にも格好の遊び場だったと氏は語ります。

1944年、千葉市の海辺で生まれ、君津から谷津までの海のそばでずっと暮らしてきた。生家では玄関先で鰯が買えた。子供が生まれるころには谷津干潟の遠浅の海はほとんどが埋め立てられ、工場、団地、ショッピングセンターが立ち並んだ。君津の山は削られ道路やビルになり、谷津の畑は宅地と化し、魚や野菜はスーパーで買うものとなり、いつしかそれが当然のことになっていた。

ー「海街の記憶」134頁より

私たちが当たり前のように捉えている光景は、戦後の復興の歴史の中で、「豊かになる」ことを使命として懸命に作ってきたものであり、80年代から90年代にかけての風景を氏は「高度成長の終着点の風景」と形容しています。

冒頭の写真ページをを捲ると、「海街の記」はこの「高度成長の終着点の風景」である80年代の船橋、90年代の千葉を捉えたフィルム作品群へと続きます。

駅近くの路上に腰掛け、客を待つ蛤の剥き身売りや漁師たちの海開きの様子、鄙びた漁港の町を想起させるイメージ、そして船橋駅構内の切符売りの姿といった、幼少の頃の記憶に朧げに残っている昭和の残滓のような光景が続きます。

踏切に並ぶ人々を捉えた写真に写る女性が纏う肩幅の広いジャケット。80年代を象徴するような豪奢なシルエットが印象的ですが、その後ろ姿からは、どこかバブル期直前の日本人の徒労感や物哀しさのようなものが伝わってきます。そして、踏切の前には、通勤客に混じって、行商と思しき大きな荷物を背負った人も写りこんでいます。

これら全ての「かつてそこにあった」千葉の海辺の街の光景が、確たる手触りと実体感を持って私たちの目に飛び込んできます。そして、バブルに向かう好景気の埃っぽいような喧騒と漁師町の潮の匂いが渾然一体となり、その時代、その場所に引き戻されいくような感覚に陥ります。

「90年代千葉」で見られるのは、埋立て事業のために大量の山肌が削り取られてきた君津の砂取場の光景、長い影を落とし、アクアライン工事のために解体される家を見守る人々の姿。荒涼とした破壊の痕跡と喪失が、まさに高度成長の終着点を示しているといえるのではないでしょうか。

ここで写真集は、2007年に氏が親族の葬儀の合間に出会ったという女性が農地の側道に佇む写真を1枚だけ挟み、2011年5月に撮影された東日本大震災の津波の爪痕生々しい気仙沼、そして東海原発、千葉県浦安市での液状化、旭市飯岡津波被害を写し取った写真へと進みます。

以降、2010年からコロナ渦以降に至るまで、氏が捉えた千葉・海街の姿は、淡々としたリズムで、ディストピア的な様相を帯び始めていきます。「2010年代 千葉 船橋」の冒頭、五井海岸から望む工業地帯と手前に佇む犬の写真は、まるでアンドレイタルコフスキーの映画「ストーカー」で描かれた光景を連想させます。

40階建てのマンションの巨大な工事現場を見下ろした写真、台風19号により東京湾から富津漁港に押し寄せる大量の木材やゴミの写真は、氏が「成長の怪獣のようなもの」と形容する光景なのかもしれません。その中でも、船橋の商店街や駅近くの路地で撮影されたスナップ写真は、人の温かさが残る街の包容力によるものなのか、一縷の安堵感さえ感じさせてくれるのです。

そして2010年〜2020年。震災があり、原発事故があり、セシウムが千葉の海や畑に流れ込み、現代の地層と化していく。それはデジタルが社会のインフラとなる時期でもあり、高齢者の孤立、コミュニティのネットへの移行、「独りでいる社会の出現、言葉が人と人をつながなくなった」(長田弘)。そういう様相であっても、カメラを持って千葉・船橋を歩けば神秘の海底に似て、美しく懐かしい場所に出会い、自分を取り戻すことができる。

ー「海街の記憶」134頁より

ここから写真集は終盤に入り、コロナ蔓延期の千葉、船橋へと進んでいきます。時折姿を見せる俯き加減に歩くマスク姿の人々。聳え立つ無機質なタワーマンションの前のベンチで「Distance」をとって腰掛ける人、コロナ禍時より中止された解体工事現場に生い茂りフェンスから溢れ出す雑草。人の気配が消えた街の姿は記憶に新しく、これらのイメージが、コロナに見舞われた当時、社会を覆っていた不安感、無力感に満ちたような空気を鮮明に思い起こさせます。

人間にはふとした匂いにより、過去の記憶が驚くほど鮮明に呼び起こされることがあります。氏の写真を見ていると、匂いによってある記憶が呼び起こされた時に近い感覚を覚えることがあります。しかし、その感覚は1枚のイメージから瞬時に喚起されるものではなく、写真集という形になった連続するイメージを手で捲っているうちに、じわじわと湧き起こってくるように思えるのです。

写真集のエピローグは、コロナ明けの千葉の写真で締めくくられています。これらのごく最近に撮影された写真を見ているうちに、80年代-90年代からコロナ明けまでの時間軸が円環を成すようにつながり、不思議なことに冒頭の「高度成長の終着点の風景」に再び立ち戻り、読み返したくなります。

自分自身が生きてきた時間軸と丁度重なっているからなのか。それは、「確かめたくなる」といった欲求に近いのかもしれません。

(文 東京印書館 下中周介)

担当プリンティングディレクターより

髙栁 昇

個人的な思い出になりますが、私が小学校4年生の時、1965年に臨海学校で千葉の稲毛海岸を訪れたことがあります。

この写真集の原稿を拝見し、また金瀬胖さんから作品一点一点についてのご要望をお聞きした折、稲毛を訪れた時の潮の匂いや貝を掘る時の手触り、私にとっての「千葉の原風景」がまざまざと蘇りました。

この写真集の製版・印刷にあたり、1977年から80年代にかけてフィルムカメラで撮影された写真、そして2020年代に至までデジタルで撮影された写真、これらをいかに一冊の写真集の中で、一本の線上で整合性を持たせるべきかということを、考え抜きました。

当初、本文の用紙は白色度が高く手触りのある微塗工紙「b7トラネクスト」を採用し、スミとグレーのダブルトーンでテスト印刷をしています。

しかしながら「ノスタルジア」というテーマを鑑みると、やや、明部側が硬すぎるのではないか?という見解を金瀬さんと共有し、用紙はよりウォームトーン(暖色系)の再現に長けたb7ナチュラルに変更することになりました。

併せて、インキもより暖色系のグレーインキを採用。

製版については原稿に忠実でありつつも、印刷再現を考慮しどの作品もややコントラストをつけるという方向でトーンを揃えています。そして、どの写真も中間域をより豊富に再現することに拘りました。

繰り返しになりますが、1980年代から2023年に至るまで金瀬さんが捉えたイメージと対峙し、写真集を印刷するという工程を通して、私の記憶に今なお残る千葉の海の原風景に想いを重ねて参りました。

私が、かつて千葉の稲毛海岸で感じたあの時の潮の匂いや砂の手触りが、写真集のページを捲る度に鮮烈に蘇ります。

統括印刷ディレクション:髙栁昇

製版:山口雅彦、竹下真台

印刷:高橋満弘

進行:鈴木浩二

金瀬胖写真集 Nostalgia 千葉|海街の記 | ご購入はこちら PRESSMAN BOOKS

1980年代から90年代後半、そして東日本大震災の前後から2020年以降のコロナ禍以降に至るまで、生まれ育った千葉、船橋の海辺の街並みを捉えた作品が収められています。